找到了!女孩普洁,最早出现在这本书中

我再也不笑话那近乎艳丽的色彩偏好了。那巨大的鲜红的蝴蝶结,是莽原的生命、力量,和梦想,承载着长生天的赐予,却承不起一朵小小的花。

——《蒙古草原,天气晴 プージェー》豆评

两个月前,拍摄于2006年的纪录片**《蒙古草原,天气晴》**突然在众多社交平台被千万网友热评。尤其是经过“剪辑加工”又配上了催泪BGM的版本,更是惹得观众爆哭。

这部纪录片,就是根据关野吉晴在蒙古的亲身经历而拍摄的。

在长长的书架上,湛庐君找到了纪录片男主角关野吉晴,描述这段经历的书籍《伟大的旅行》(中文版即将售完),草原女孩普洁的故事与照片就在这本书中。

图源:《伟大的旅行》实拍图

与编辑老师再次讨论这本书时,一想到那坚韧的草原女孩,内心仍旧无限感伤。而在关野吉晴的文字中,他似乎并没有专门对这一章节着重描写。

蒙古草原只是关野吉晴5万多公里旅行中很小的部分,在中南美的高原和雨林、在北美平原的印第安人部落、在北极圈的极寒地带、在喜马拉雅山区的宗教圣地、在非洲人类诞生地的原始部落中,他还遇到了无数像普洁这样纯净的生命。

圣劳伦斯岛分割鲸鱼的男人、衣不蔽体用嘴巴叼鱼的亚诺玛米族女人、玩弄死去的猴子的马奇根加人的幼童……他们都分属于《伟大的旅行》的一分部,也是人类的一部分。

图源:《伟大的旅行》实拍图

用现代人的视角去审视近乎原始的族群,并不恰当。世界不只是由吹着空调用着wifi,在意服装品牌与餐厅级别的社会构成,在我们建构的文明之外,他们以及她们都在以自己的文明尽情地活着。

在消费主义与资本主义未侵蚀之地,另一群人类闪耀着原始而真挚的生命之光。尽管有不可抵御的天灾、有会流血的部落争斗、有得不到医疗救治的风险、有几乎毫无物质回报的牺牲……

图源:《伟大的旅行》实拍图

“您是什么时候从安多出发的?”

“两年前,1998年吧!”

“像这样五体投地地拜下去,会很累吧?”

“不会的。离冈仁波齐峰就差一点儿了,再说也已经习惯了嘛!”

尽管他这么说,但我还是能看得出他眼中掩盖不住的憔悴。毕竟,是从离这里3500公里的安多一路走过来的啊。

他们这些朝圣者的最大目的就是绕着冈仁波齐峰,或徒步或五体投地做很多次巡礼。

——《伟大的旅行》·冈底斯的朝圣者

图源:《伟大的旅行》实拍图

伊万先生他们在解剖之前,先把驯鹿的血撒向东方,然后把取出的内脏也放在了东方,这么做是为了哀悼驯鹿的灵魂,是一种非常隆重的仪式。

看了这样的仪式,我不禁问道:“死去的驯鹿的魂魄去哪里了?

伊万先生回答说:“当然是去天堂了啊!人们死后的魂魄也升到了驯鹿魂魄的附近去了。”

“那么神在哪儿呢?”

“在人和驯鹿的周围啊!”

“这么说来,神也不是那么伟大,是吗?”

“对啊!无论是人类的、驯鹿的,还是其他动物的魂魄,都没有高低贵贱之分。去了天国的魂魄以后还会回到大地上来的。”

听完伊万先生的讲解,我开始思考这样的问题:人类到底是从什么时候开始认为自己比其他的动物、植物优越的呢?

——《伟大的旅行》·远东西伯利亚

关野吉晴

日本知名探险家、人类学家

武藏野美术大学文化人类学教授

也是重走人类迁移之路的第一人

从1993年开始,关野吉晴凭脚力(徒步、骑车、滑雪)、臂力(划船)借助动物(骑马、雪橇、骆驼等),把一万年前人类迁移的路线再次走了一遍。

用他自己的话说,“看到没去过的山就要去爬,看到没钻过的洞就想去钻”。他将自己数万公里的行迹,写著成了《伟大的旅行》。

想通过身体,去感受远古时代人类在旅途中感受到的种种酷暑、严寒、风暴、沙尘、气味和雨雪。关野吉晴说:“用自己的脚走,用自己的眼睛看,用自己的耳朵听,用自己的头脑思考人类在旅途中一遍遍问自己的问题:我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?”

与普洁相遇的经历,被关野吉晴写在了书中“蒙古·喜马拉雅”的章节中。不想过度渲染,也不想特意安排感动之处,湛庐君为你整理了本篇全文(约7000字,建议收藏)。

彼时,可爱的普洁还在人间,而关野吉晴也约定好了过些时日再来看她。

《草原少女普洁》·蒙古(乌兰巴托郊外)

——关野吉晴

一进入蒙古我就决定,一定要去牧民的蒙古包里住一次。

在乌兰巴托北面七八十公里的地方可以看到三座蒙古包。我向住在里面的牧民请求留宿,可是三座蒙古包的人都欢迎我的访问,却不允许我留宿。想想也是,就算是在日本,突然有陌生的男人说“我想住你家”,也没有多少人能接受吧。而且我还说想要拍照,实在是麻烦。

于是,我断了留宿的念想,叨扰了其中一座蒙古包,并由此结识了在草原上放牛的小姑娘——普洁。

一进蒙古包,我看到左边是家里卧床的祖父,右边是祖母和她的女儿,旁边还有两个小孩子。其中一个就是6岁的普洁,另一个则是她两岁的堂弟巴萨。

80岁的祖父半身麻痹,也不能说话,看起来像是因脑血管疾病而引发的中风。和祖母(68岁)在一起的女儿(29岁)是巴萨的母亲,也就是普洁的姑姑。姑姑住在附近,为了去村子里打工就把儿子寄养在这儿。

普洁还处于向妈妈撒娇的年龄,可是她妈妈在一个月之前去寻找被偷的39匹马还没有回来。她的祖父长期卧床,祖母光是忙家里的事情就竭尽全力了。对祖母来说照顾羊的活计还是太重了,所以付钱请普洁的远房叔叔帮忙,除此之外就都是普洁的工作了。

普洁不但要照顾牛和马等不用走太远的家畜,还要照看两岁的巴萨、运柴倒水。她还只是个6岁的小女孩而已,却不得不承担起这些工作。

普洁说稍后就要去放牛了,会带着我一起去。我想给她拍照,于是站到了正面,没料到牛群变得乱哄哄的,普洁连忙大声呵斥着,在回蒙古包的一路上她都在抱怨着我,我只好一边道歉一边慌慌张张地追着骑着快马的普洁。

回到蒙古包后,他们请我吃一种干酪点心。那点心就像石头一样硬,牙齿根本咬不动。我舔了舔,尝到了一股酸味。我想先回乌兰巴托待几天,然后再回来。几天后,在我再次去看普洁的时候,她的妈妈回来了。出门找了一个月,还没有找到丢失的马。

民主化之后,以靠近俄罗斯国界地区为中心,新增了不少家畜贼。有些是有组织的盗贼团伙,似乎还有倒卖偷来的家畜的渠道。在收音机的新闻播报里也经常可以听到小心家畜贼的提示。

马丢了之后,普洁的妈妈立刻报警了,可是警察找不出任何线索。在报案三个月后,普洁的妈妈觉得不能指望警察了,于是和她弟弟一起打点行装去搜索了。他们向西大概走了300公里,边走边向遇到的牧民打听马的行踪。他们在这一个月中有时不得不露宿野外,有时留宿在当地牧民的蒙古包中。这里的牧民不论何时都会做好接纳旅人的准备。他们找了一个月都没有任何线索,只好满怀失望地回来了。

10月,开始下雪。

看见家畜的背上积了雪,普洁嘟嘟囔囔地自言自语:“该怎么办才能让牛和马到屋檐下避避呢?”

雪一开始下,牧民们就要为了保护家畜不受寒冷的西北风和雪的侵害,朝着冬季宿营地迁徙。6岁的普洁一个人承担了守护家畜的责任。

祖母不希望普洁继续牧民的生活,希望普洁能够好好受点儿教育,干一份正规工作。她的祖母说:“牧民的生活时好时坏,要是能养到优良品种的家畜就非常高兴了。在我年轻的时候,牧民的生活还会轻松一点儿,但近些年就变得有些艰难了。”

不过,普洁将来要干什么还得靠她自己决定。

我问她将来有什么打算时,她告诉我:“我想上学。毕业了以后就在学校当老师,因为老师非常温柔,对吧?”

普洁现在最宝贝的是她妈妈经常读给她听的一本图画书。不过,还不如说对她而言除了这个再没有比这个更像玩具的东西了。

有时候,普洁也会给巴萨读这本图画书,但是年幼的巴萨把这本书扯得破破烂烂的,让普洁很难过。即使如此她也没有训斥巴萨,而是一张一张把书页给收集起来复原,然后再给巴萨读书。

普洁想成为老师的想法其实并不是妈妈灌输给她的。她妈妈还曾跟她说:“要是成了老师,说不定就不能像现在这样过骑马生活了哦!”结果普洁回答说:“要是能成为老师,就算不能骑马了也挺好啊!”

妈妈不在身边的时候普洁很坚强,妈妈一回来她就像一个普通的6岁女孩子那样撒娇了,而且我一靠近她,她就躲到妈妈的背后。不过,就算妈妈回来了,普洁仍然帮忙放牛和照顾马。

普洁的妈妈借给我一匹马,于是我骑在上面等着普洁。没想到普洁看到我后突然哭了起来,颤抖着跑回了蒙古包。原来,我骑的那匹马是她以前想骑的那匹。

最初碰到普洁的时候我因摄影妨碍了她的工作,再加上这次我又把她弄哭了,我无疑成了她心中的“讨厌叔叔”。

一直冷冰冰的普洁是在我堆雪人的时候才改变了态度的。要想固定住这里干巴巴的雪是件苦工,但我堆起了三个大小不等的雪球,还加上了眼睛、嘴巴和鼻子。

一开始,普洁是在不停雀跃的巴萨旁边观望我堆雪人的,但是一堆好了雪人,她就微笑着跑过来了。看了看我,然后又笑着看看雪人——我终于被她原谅了。从那之后,普洁对我的态度好多了,跟我一起行动的时候也多了。

雪伴随着冰冷的风开始降落。虽然想尽早向冬营地迁徙,可是持续恶劣的天气让我们几乎无法迁徙。好不容易等到一个好天,但是卡车又没有准备好。以前他们都是把折叠起来的蒙古包和家具物什往牛车上一放就迁徙,最近因为可以用熟人的卡车来搬运,所以搬家就变得拖拖拉拉的。

有一天,普洁的妈妈带来了一匹有着茶色斑点的白马,说这是普洁的马,然后又说这是给我的礼物,让我感到莫名其妙。

普洁没理由送我礼物,而且39匹马被偷肯定让她们很困难。我问:“为什么要把这么宝贵的马赠给我这么一个路人?”她妈妈告诉我:“你的旅程很长,你还说你要穿过蒙古去非洲,所以我想你肯定非常需要一匹马,就想送你一匹马做礼物了。”

牧民认为,东西是要交给需要它的人的,这与狩猎民族的想法有共通之处。不过就算是这样,突然收到一匹马,还是让我不知所措。三思之后,我决定接受这对母女的好意。

蒙古马的腿又粗又短,身体也胖,稳重的样子让人安心。普洁的妈妈说:“虽然它跑起来不快,但是它可是一匹骑起来很稳当的老实马哟。”我跨上了这匹5岁的矮种马的马背,郑重地向她道谢,然后问普洁:“下次再来这里的时候,我会带着礼物作为马的回礼。你有什么想要的东西吗?”

普洁毫不犹豫地回答:“电脑。”

“啊?电脑?”

我问她想用电脑干什么,因为要是她想用来玩游戏,我就该向她确认是不是那种小型的电子游戏机。她说她要的就是电子游戏机。如今,电子游戏在蒙古非常流行,无论是村子还是镇子里的商场入口都放着那种大型游戏机,有时也能看到小型游戏机,基本都是产自日本。不仅是小孩子,大人也都聚集在这个周围玩游戏。普洁想要的就是这种小型的游戏机。

和普洁她们一起度过的第10天,我们终于迁往冬营地。天气晴朗又没有风,是搬家的绝妙天气。由于所有的牧民都在这个时候从秋营地搬离,因此安排卡车是件很麻烦的事情。终于在这样一个好天气的日子里轮到我们了。

蒙古包本身就很容易拆分,再加上卡车司机和普洁的帮忙,工作进展得很快。

普洁的叔叔早就骑着马把家畜迁向冬营地了,卧床不起的老祖父也在搬家之前被人用车子送到了婶婶家。把蒙古包搬过去之后,还是会把祖父送回去的。

原本以为很快就能结束的搬家却花费了很长时间,因为我们没想到拔出拴牛马的桩子那么费劲。粗粗的圆木桩是他们贵重的家什,必须拔下来运往冬营地,可是打得太深了,很难拔出来。由于壮劳力不够,我也帮了忙。虽说当时气温在-14℃,可每拔起一根木桩,我的汗水就止不住地顺着额头往下淌,连裤子都湿透了。

搬家结束之后,普洁家拿出美酒盛情款待帮忙的熟人和卡车司机。目送她们搬走了之后,我又一次回到了乌兰巴托。

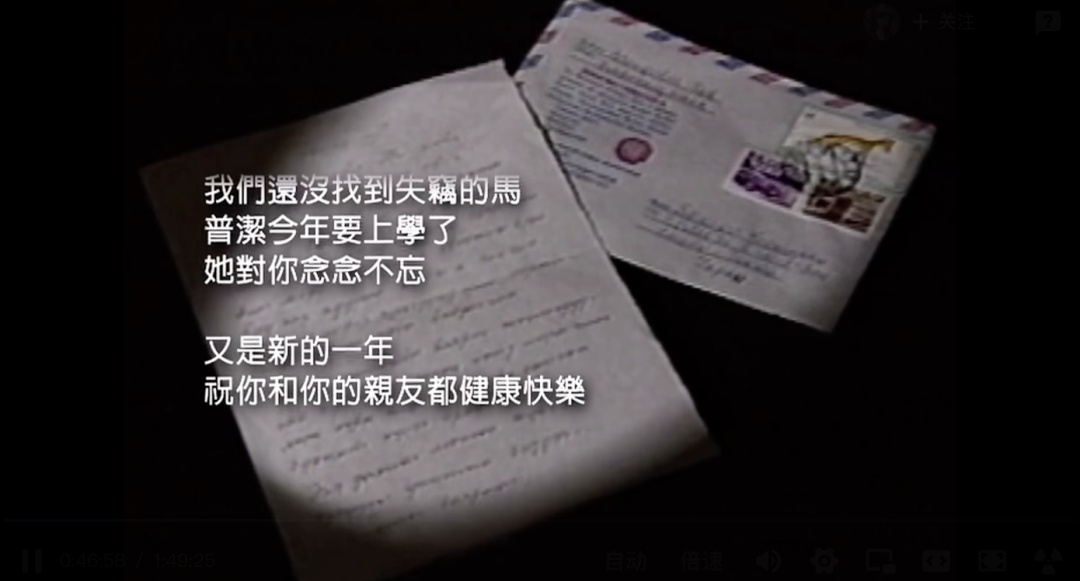

我和普洁一家一起生活了10天。临分别时,我告诉过她们我在年末到年初会回国一趟,于是普洁的妈妈询问我在日本的地址,还跟我说了句“新年会问候你的”。虽说能收到来自蒙古草原牧民的航空邮件是件非常浪漫的事情,可我当时真的没想到能在日本收到她的信件。

几周前,这份从蒙古寄出的信真的在2000年的元旦寄到了我在东京的家里。这是我第一次收到牧民的信,我高兴地哼起了歌。

在信封上用罗马音标写着我的名字和住所,除此之外就都是西里尔文字了。打开之后,发现信是写在从笔记本撕下的纸上的。我马上找人帮我翻译。信的大致内容是这样的:

"关野:你好吗?我们一家都很好。你平安回家了吗?

我们这里已经入冬了,最近在渐渐地变冷,你的茶色斑点白马也非常精神地度过了寒冬。我们还是打算去找那些被偷走的马。

普洁今年进了学校,她经常提起你哦。

值此辞旧迎新之际,祝你的家人、朋友以及你本人身体健康。

再见,在再次见面之前。

普洁的母亲,艾鲁蒂内琪美古"

内容很简单,可是似乎还散发着她的体温,打动了我的心。

1999年秋天,为了准备秋天穿越戈壁沙滩用的骆驼,我回国待了一段时间,并在2000年3月再次进入蒙古。我在向着骆驼之旅进发之前又去拜访普洁家,因为我答应普洁要送她一个游戏机。

时隔几个月,我再次来到了普洁家,小羊在蒙古包周围跑来跑去。

普洁的堂弟巴萨从蒙古包里钻了出来,好像只有他和普洁看家。

“其他人怎么样了?”我问。普洁说:“赶着牛和马出去吃草了,到了晚上就回来。”她还说她的爸爸也回来了,我想这一家人肯定是热热闹闹地团聚,我也为此而高兴了起来。

我们在外面待了一会儿后,这个“爸爸”骑着马回来了。他的两个手臂上都有刺青,看上去就像个痞子无赖似的,上嘴唇稍稍突出,眼角下垂,眼眉和普洁的母亲艾鲁蒂内琪美古很像。

不久,祖母也回来了。我随她一起进了蒙古包。上次来的时候,祖父睡着的左边那张床上一个人也没有了。我正感到奇怪,环视蒙古包发现里面设了一个佛龛。佛龛上放着祖父和普洁的母亲艾鲁蒂内琪美古的照片。两人被框在6寸的标准简易相框里。相框还用青绿色的绢布镶了边。

去年访问这个蒙古包的时候,高龄的祖父半身不遂瘫痪在床。如今他可能已经去世了,也有可能是因为搬家而寄居在别人家里。而且,连那么健康的艾鲁蒂内琪美古也会不在了吗?我无法想象。

“等会儿艾鲁蒂内琪美古也会回来吧?”

听了我的问话后,祖母流着泪哽咽着回答:“那个姑娘,已经去世了。”

我的脑中突然一片空白。

再一细打听,原来祖父是去年12月去世的,之后不到两个月,艾鲁蒂内琪美古也去世了。

被普洁称为“爸爸”的是艾鲁蒂内琪美古的弟弟萨鲁青,对于普洁来说,他该是她的舅舅。萨鲁青在7年前离开了家,是在接到姐姐的死讯之后回来的。

祖母告诉了我艾鲁蒂内琪美古猝死的过程。

今年1月28日,临近蒙古的正月时,艾鲁蒂内琪美古去拜访了住在城镇的妹妹,晚上才回来。

当时是蒙古最冷的时期。特别是今年冬天,寒流一次次来袭,低温纪录不断刷新,甚至还出现了-45℃的天气。河流和湖泊都结了冰,积雪也很快地冻成了冰。这使得奔跑在草原上的马很容易脚下打滑,不断地发生事故。

艾鲁蒂内琪美古骑着马急急忙忙往家赶,在接近蒙古包的时候,她骑着的那匹马由于脚下打滑而突然停了下来,艾鲁蒂内琪美古被甩了出去。更不幸的是,在雪上滚了几圈后的她还被那匹马踩踏了好几脚。

即使如此,她还是爬了起来,再次骑上了马,赶回了蒙古包。她没有和任何人提过她掉下马这件事,还若无其事地过了两三天。周围的人也没有发现她的变化。

然而,到了大家都穿上了新衣服,要庆祝正月的时候,艾鲁蒂内琪美古的病情恶化了。她一直卧床,没有什么食欲,吃下去的东西都统统吐了出来。渐渐地,她连话都说不了了。祖母看了看她的身体,发现她肚子周围都已经变成紫红色了。

当时人们想把她送到镇上的医院,但是又因为调度车子而拖延了不少时间。2月9日,车子终于到了,大家把她送去了医院,却被医院拒绝,因为她没有健康保险证。

次日,艾鲁蒂内琪美古永远地安眠了,年仅33岁。

虽说死因不明,不过是由于内脏破裂、失血过多。再加上落马之后又被马踩踏,内脏应该也受到了损伤。如果是肝脏或者脾脏的主动脉断了,那么肯定会在短时间内就一命呜呼。她的情况看来恐怕是由于腹腔中某根细血管破裂,血慢慢地渗出来而造成的。

艾鲁蒂内琪美古被葬在离秋营地很近的墓地里。在棺材里,放着她生前穿的衣服和佛具。普洁留下了她妈妈生前使用过的马鞍还有马镫。

截至目前,艾鲁蒂内琪美古是在我的“伟大的旅行”中给我留下印象最深刻的一位。

她不但有着可以包容一切的女性的温柔与温暖,还有着牧民的魁梧。虽然没多大可能性但她还是继续追查被盗的马匹,乐观而又富有行动力。最重要的是她的善良:她接受我这个异乡人,挂念我今后的旅程。我还想过今后要一直和她保持联系。

正因为如此,在听到她的噩耗时我的心里空了一大块。这是自从我得知认识了20多年的南美亚马孙地区的马奇根加族的族长特纳其安的死讯之后,在“伟大的旅行”期间,最让我伤心的消息。

不仅如此,她的孩子普洁因此而受到的打击比我想象的还要严重。据老祖母所说,普洁在艾鲁蒂内琪美古死后的很长时间里,在做任何事情时都心不在焉,终日以泪洗面。不过不知道是不是哭累了,现在她终于恢复了平静。我也尽量不让普洁听到关于她妈妈的事情。

为了再次拜访普洁家,我事先准备了很多礼物。给祖父的是我的羊绒衫,给艾鲁蒂内琪美古和老祖母的是我妻子的绒线衫。结果,如今已经有两个人穿不着了。

本来想按照约定好的那样给普洁带一个游戏机的。最开始我想把跟普洁同龄的女儿用的游戏机给她,犹豫半天之后放弃了。自私地讲,与让普洁按游戏按钮比起来,我更希望她能一直骑在马背上。即便如此,我还是在首都乌兰巴托给她买了个最简单的游戏机。我女儿还为普洁准备了一套彩色铅笔,还有素描本、万花筒、扑克牌。普洁坦率地向我表达了她的喜悦,就像什么事情都没发生过一样。

我对老祖母说,最好还是把艾鲁蒂内琪美古的坟修一下,可是老祖母回答说:“在蒙古,头七之前是不能去坟头的。而且,在头七去拜过后三年之内也不能去坟地。”

离头七还有两个多星期。我暂时先着手准备横穿戈壁沙滩,期间再赶回来参加艾鲁蒂内琪美古的头七。

3月末,我从沙漠回到了乌兰巴托,首先去找的是花店。可是由于鲜花已经枯萎了,而且鲜花与蒙古微寒的早春也不是很相称,于是我就去找盆栽花了。

如果说普洁是像杂草的小孩子,那么她的妈妈就像是盛开在田野的鲜花。这样想着,我挑选了种着蓝色的紫罗兰和淡色的罂粟的花盆。虽然不抢眼,但是很清爽,也很繁茂。我认为这是与艾鲁蒂内琪美古非常相称的花。

头七的前一天,我再次访问了普洁的蒙古包,但是没有看到普洁,听说她是去学习铅笔和笔记本的使用方法了。

回到镇子里,我去照顾普洁的老师家里看了看,我都认不出她来了。

她穿着有考拉图案的红色连衣裙,黑色打底袜。与在草原时裹着磨旧了的牛仔裤和蒙古的民族服装相比,腿显得很修长,好像长高了不少的样子。她把头发扎了起来,用一根闪闪发亮的丝带扎出一个蝴蝶结。每当她活动的时候,这根丝带就会随着她飞舞起来。普洁变成了一个都市女孩。

普洁好像问过她老祖母,“关野会不会到学校来看我呢?”也许是想让我看看她漂亮的装扮吧。

第一天开学,打扮得漂漂亮亮的普洁和照顾她的老师的儿子一起去了学校。到学校一看,聚集的都是小孩子。几乎所有孩子都是由妈妈送来的,也有跟祖父祖母在一起的,还有些是全家出动陪着过来的。毕竟,孩子第一天上学是件挺重要的事情。

虽然普洁是一个人,但是还是跟大家一样开心地笑着。

50多个新生被分成了两个组,分别进了教室。普洁被分到了正中间第一排的位子上。

班主任是一个小个子的中年女性。第一课的内容是教铅笔和笔记本的使用方法。老师让大家把笔和本子都拿出来,然后在黑板上画了圆圈和线条的记号。孩子们模仿着这些,在本子上边写边画。

上课没多久,叔父斯兰就进了教室,衣服上粗粗的带子系在身上,看上去好像喝过酒似的。他快步走到普洁的位子旁,从衣服里掏出了巧克力和糖,放在她的桌子上,好像是为普洁上学而开心得不得了。

即便这样,普洁也没有受干扰,桌子上的点心也这么放着,她认真地对着自己的本子。教室里没有嘈杂声,老师也没有责问什么。

斯兰走出教室之后,普洁的另一个叔父又走了进来,像老师一样一边看着孩子们一边在教室里转悠,最后来到了普洁的桌子旁。他看着普洁的笔记本,仔细地检查起来。

今天学习的内容都是自学的东西,孩子们朗读各自在家记下的诗歌,又唱了唱歌,两个多小时的第一节课就结束了。

我问普洁今天的感想,她说:“今天教的东西都是我知道的,很无聊。不过学校很有趣,与骑马比起来,我更喜欢学校。”带着妈妈的希望,普洁迈出了成为老师梦想的第一步。

祖母说不能带普洁去扫墓,因为“没满三年,孩子是不能给父母扫墓的,我也说不清楚这是怎么回事”。

只有祖母和叔父萨鲁青去扫墓了。虽然普洁和表弟巴萨也一起到了墓前100米的地方,可是祖母命令他们就待在那儿。普洁还是纠缠着说她也想去,但最终还是放弃了。

在墓地,很多坟墓错落地排列着。几乎所有的坟墓都在亡者的头的位置的上方立了一座石碑。有的坟墓是用木头或者金属的栏杆围着的,但是艾鲁蒂内琪美古的坟墓只是一个长方形的土堆。

萨鲁青和祖母双手捧着蓝色紫罗兰,跪在坟墓旁祈祷。他们用火柴点燃了放在顶上的灯台和香火,然后把香火立在坟墓的四周,绕着坟墓走了三圈。我也学着他们的样子做了一次。

接下来,他们又在坟墓的周围滴了点儿牛奶,放上点心和糖球,说是“给鸟吃的”。然后,又把平时喝的奶茶像刚才一样滴到地上。我献上了事先准备好的盆栽花。老祖母按下盒式收音机的开关,播放出缓缓的观音经。我保持坐姿听了一会儿。在磁带结束的时候,头七的法事也结束了。

整个过程中,谁都没有流泪。老祖母告诉我:“在亡者离开的时候绝对不能哭泣。一哭,眼泪就成了海。

这样一来,就算亡者想回这个世界也回不来了。”这是一个寂静安详的法事。

普洁正式入学是在9月。之前还是要回蒙古包,继续和老祖母以及堂弟巴萨三个人一起生活。我和普洁约好还要见面后,就回到了蒙古首都乌兰巴托。

————关野吉晴·《伟大的旅行》

随着社会的发展,人类跳出了既相互复杂地牵绊联系,又保持着微妙平衡的生态系统,开始操纵自然、掠夺自然。

然而,经过与书中仍然过着游牧生活的人们进行交流和接触后,关野吉晴认识到,人类在开始畜牧生活的初期,以“魂魄”这种东西为媒介,认为“无论是人类还是其他动物,大家都是处于同一个水平的”。

换句话说,人类只不过是自然的一部分而已。在城市化和现代化之外活着的人,他们认为这个道理是理所当然的。